※この企業の求人は現在掲載されていません

企業の買収合併を指すM&A。かつては経営難の末の「買収」や「身売り」によってネガティブなイメージが持たれていたが、現在では企業の経営戦略の選択肢のひとつとして定着している。事業を買うことは、ただモノを買うこととは当然異なる。M&Aにおいて重要なことはなにか、それは事業を買った後に事業を成功に導くことにこそある。

さまざまな企業の監査・会計・税務・法務を担い、コンサルティングやファイナンシャルアドバイザリーのプロフェッショナルサービスをワンストップで提供するデロイトトーマツグループ。同グループにおいて、M&Aを含むファイナンシャルアドバイザリー(以下、FA)に関するサービスを専門に行うのが、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(以下、DTFA)だ。

会計士の素養やスキルを持つプロフェッショナルが、さまざまな領域で活躍するのがDTFAの特徴と言える。同社CFO(Chief Financial Officer)であり、自身も公認会計士である萩谷和睦に、DTFAの強み、そしてこれからのM&Aアドバイザーとしてのキャリアについて聞いた。

経営者の視点は、一層「選択と集中」へ

――まずはDTFAの事業内容を教えてください。

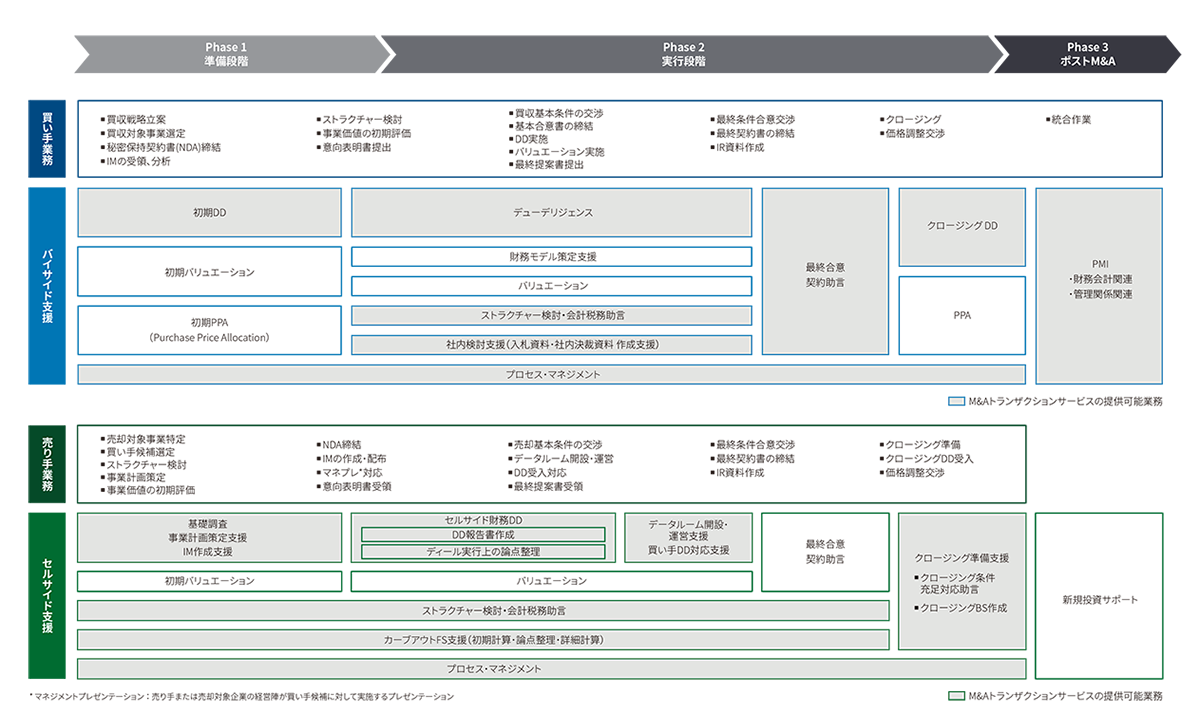

さまざまな企業に対して経営提言や戦略立案、実行までを一貫して支援するデロイトトーマツグループの中で、弊社は企業のビジネスイベントにおけるアドバイザリーサービスを担っています。簡単に言うと、M&Aやクライシスに直面した企業に対するアドバイスをする会社ですね。M&A取引のアドバイスや、企業再生・フォレンジック(不正対応)のサポートを行っています。

例えば、M&Aを利用する企業への各種サービス、調子が悪くなった企業や、再生したい企業のお手伝い、横領や粉飾などの不正を起こしてしまった企業の対処の手助け、マネーロンダリングを防ぐ方法の立案など、サポート内容は多岐に渡ります。

――M&A取引をはじめ、企業戦略・経営のサポートを行っているとのことですが、昨今の日本のM&A取引事情をお聞かせいただけますか。

近年、日本は少子化が進み人口が減っています。その結果、海外に市場を求める傾向へシフトしていました。企業が海外市場に参入する上で、最も手っ取り早い方法がM&Aです。例えばビール会社であれば、新しい土地で一から会社や工場を建て、人を採用するのではなく、すでにある現地のビール会社や工場をM&Aで買うという方法をとっていたわけです。

ところが2020年に入り、新型コロナウイルスの流行で海外へ行けなくなってしまった。大きな買い物をするのに、現地の様子を見ることもできなくなった上、将来に対する見通しが立てづらくなってしまったため、4〜5月にかけてはM&Aの件数自体が減りました。

一方で、国内の再編や統合は非常に活発になっています。この状況下においては、より一層の「選択と集中」をしないと生き残れなくなってしまう。「無駄を省き骨太の会社にしていきたい」という経営者の想いがあるからだと考えられます。国内再編に関しての動きは、大企業はもちろん、小さなグループ企業や地方銀行でもありましたね。

――なるほど、コロナ禍で国内の動きが活発になったのですね。

海外の動向もゼロではなく、買収から今度は逆に撤退という動きがありました。それもやはり、「選択と集中」なのではないでしょうか。

他のキーワードとしては「事業承継」があります。現在はちょうど、団塊の世代が一代で築きあげた会社の事業継承の時期。日本のM&Aにおける1つの大きなテーマとなっています。

M&Aアドバイザーは、会計士ができる「新しい領域の仕事」

――では、萩谷さんのキャリアについて改めてお聞かせください。

私は10数年ほど監査の職に就き、その後M&Aアドバイザリーに携わりました。当時、DTFAはまだなく、監査法人内の50人ほどの部署でした。その後、DTFAができて異動しました。DTFAは現在1000人ほどにまで成長しています。

最初は、「調べること=トランザクションサービス」と「評価を算出すること=バリエーション」の2つをやっていました。そこから横展開してさまざまな部署を経た後、現在はCFOという財務の統括を担っています。

――前職の監査からM&Aアドバイザリーのキャリアに進んだ理由は何なのでしょうか。

もともと会計士の資格を持ち、監査に対してプライドを持って仕事をしていたのですが、その中で会計士ができる新しい領域の仕事があるのだと知り、チャレンジしてみたいと思ったのが発端でした。

2003〜4年頃は、バブルの後遺症で日本の大手企業が次々に経営危機に直面していた日本経済の過渡期。それに対してM&Aという新しい解決策がある、しかもきちんとプロセスを踏むことで成功するという常識ができ始めた頃だったので、チャレンジしたいと思ったのです。

買うだけではなく、その後の事業を成功に導く。

――他社と比較した際の、DTFAの強みを教えてください。

我々は監査法人系のグループです。監査に加え、税理士法人やコンサルなど、社内にさまざまな機能を持っていることが特徴のひとつです。

M&Aとは事業を買うことであり、ただモノを買うのとは異なります。事業を買った後は、人事システムや会計をどうするかなど、さまざまな問題が生じます。その問題に対しワンストップで解決できるのが、四大監査法人系M&Aアドバイザリーの強みだと思います。その中でも、DTFAは最大規模のファームとして、常にクライアントのニーズに応える努力を続けています。

例えば、他のM&Aアドバイザーなら、ターゲットとなる会社を探してくることに長けていても、その後できることは限られてくるわけです。DTFAは、会社を買うだけではなく、その後の事業を成功に導くお手伝いができることが強みだと感じています。

その他の強みに、海外メンバーファームとの繋がりもあります。現地にいる我々の仲間たちが、日本の企業との橋渡しをするサポートも行っています。

――DTFAでM&Aアドバイザーになることで、どのような知見が得られるのでしょうか。

現職が会計士の方であれば、当然会計の知識はあります。それにプラスして、ファイナンスの知識やリーガルの知識がつくと、全体を立体的に見られるようになってくるのではないでしょうか。

――そのためには専門知識も多く必要になりそうです。

そうですね。例えばリーガルなら、弁護士並の知識は不要ですが、M&Aに関する最低限の法律は知っておかなければいけません。そんな風にさまざまな角度の知見が必要になりますが、もちろん一人で全部はできないので、「できる人を見つけてくる」ことが大切です。

DTFAは各専門部署があったりスキルを肩書きとして掲げたりしていますので、「誰が何をできるか」が分かりやすくなっています。また、DTFA内だけでは難しい場合、日本だけでなく、世界のデロイトの中からその分野に詳しい会社や部署へ依頼もできるので、「できる人を見つけてきてチームをつくる」という楽しさもあります。

――会社を超えてチームを組めるのですね。例えば会計士の方だと、入社後はどのようなキャリアを積まれていますか?

会計士にとって一番入りやすい部署は、トランザクションサービス。その後、バリエーション、交渉を担当するFAを実施する部署に移ったりしています。人によってはグループ会社に移ることだってあります。このキャリアパスの幅広さこそ、M&Aを立体的に見られるようになることの現れだと思っています。

M&Aアドバイザーになると、プロジェクトごとにチームを組み、数ヶ月で解散するという働き方になります。すると、さまざまな人との出会いがあります。その中で、「この仕事をしてみたい」「あの人の下で働いてみたい」と、人との出会いをきっかけにキャリアの選択肢が広がっていくのです。

このように、チームの発足と解散を繰り返す中で、たくさんの人から刺激をもらえる仕事です。「このままうちの部署にいてくれよ」と思うこともありますけどね(笑)。

M&Aアドバイザリーは、仲人に似た仕事でもある

――M&Aを行う際、一番大事にしていることは何ですか?

お客様自身が、最初に何をやりたかったのかを忘れないようにしてあげることです。

M&Aは勢いがついてくると、多くの方が関わってくれます。すると途中で「多くの人に関わってもらい、長い時間をかけたのだから、なんとしても成立させなければいけない……」という思考になってきて、「何のためにやっているのか」が分からなくなることがあるのです。

M&Aを成立させること自体は目的ではありません。あくまでM&Aは経営ビジョンを実現するための手段のひとつであると、初心を忘れないようにしていただくこと。それが、私が一番大切にしていることです。

――見失いがちな目的を再確認させてあげる仕事でもあるのですね。

M&Aは会計の知識だけではなく、コミュニケーション能力も必要になります。M&Aトランザクションは分析や実際の数字を操る業務も多いのですが、 FAはネゴシエーションなどのスキルが必要になってくることも。場合によっては、相手を口説かなければいけないこともあります。いうなれば、企業と企業のお見合いを助ける仲人のような仕事ではないでしょうか。

お客様の意思決定に貢献するためにどうしたらいいかを考える、それにワクワクできる人は向いていると思います。DTFAは変化していくことが好きな会社です。伝統は大事にしつつ、お客様により良いサービスを提供するために変化し続けたいと考えています。

- TEXT BY いつか床子

- PHOTOS BY 安井信介

- EDIT BY 山本莉会(プレスラボ)