連載「再読のすすめ」第5回は、日本を代表する大企業のコーポレート改革を推進するDXリーダー、NECの井手伸一郎に話を聞いた。その思考法の礎となった3冊に迫る。

日本電気(株)トランスフォーメーション デザインオフィス 統括部長・シニアディレクター/NECマネジメントパートナー(株) 非常勤取締役/グロービス経営大学院 専任教授

大学卒業後、KDDI事業企画部門グループリーダーとして、新規事業・サービス企画を担当。その後、外資系戦略コンサルKEARNEYのマネージャーとして、各領域を代表する多数のクライアント向けの、全社戦略・事業戦略・組織戦略・SCM戦略・MD戦略・調達戦略・BPRなど、約30のプロジェクトを担当。 その後、スリーエムのシニアマネージャーとして、SCM領域の抜本的改革を実現。Asia Pacific・Japan Officeのアワードをダブル受賞。

現在は、NEC で同社のCX・DXをリード。グロービス経営大学院専任教授。10年に渡り、戦略・イノベーション・企業再生等のクラスを担当。

私が今、最も大事にしているのは「バランス」というキーワードです。自然科学が支配する必然性の世界と、社会科学として総称される人間の営み・感情の世界。この2つが調和(バランス)されているものこそ、冒頭にお話しした「美しい」が意味するものです。

今回選んだ3冊は、どれも私の価値観を形成した象徴的な作品です。日々の仕事や生き方にヒントを与えてくれるエッセンスが詰まっています。

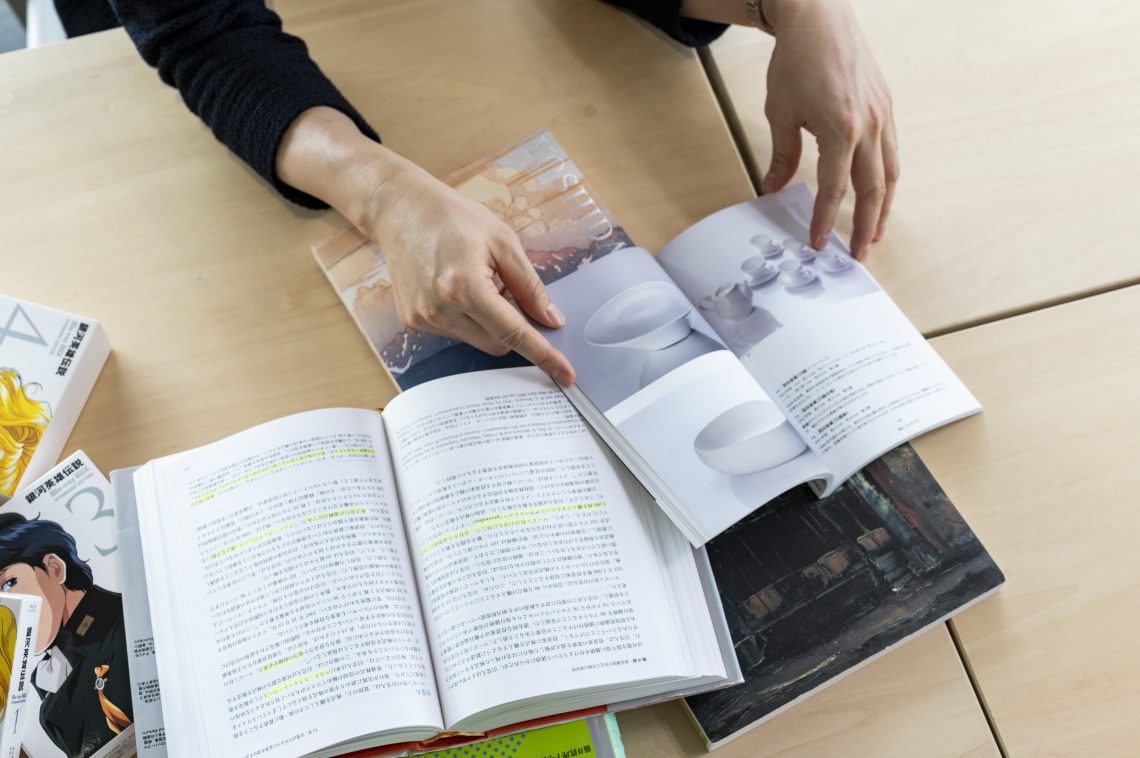

MBA時代に9カ月かけて読み解いたファイナンスの教科書

現在は専任教授を務めるグロービス経営大学院ですが、31歳の時に同校のMBAの門を叩きました。この『コーポレート・ファイナンス』は、そんなMBA時代の1冊です。上下巻で計1,400ページの大作であり、ビジネス上で理解すべきファイナンスの基本思想が全て記載され、本書を読んでいないMBA生は‟もぐり“と呼ばれる、究極の本です。友人8人と仕事終わりに勉強会を開き、約9カ月かけて読破した思い出の本です。

大学時代は物理学が専攻でしたが、実はファイナンス領域はとても自然科学に通じています。リスクとはなにか、ポートフォリオとはなにか、その定量化の方法は…など、この本には、そういったファイナンス領域の原理原則が余すことなく記載されています。

9カ月という長い時間をかけて、この本を隅々まで読み解き理解を進めたことは、私自身のビジネスにおける判断力・戦闘力を飛躍的に高めてくれました。読み手自身にも力量が求められる本書は、指導する側となった今でもちょくちょく開き、読むたびに新しい発見を与えてくれます。

芸術・武道の世界には、「守破離」という言葉があります。ビジネスにも原理原則が存在し、まずはこれを正しく学ぶこと(守)が、実ビジネスの異種格闘技(破離)の場で極めて有効だと実感しています。

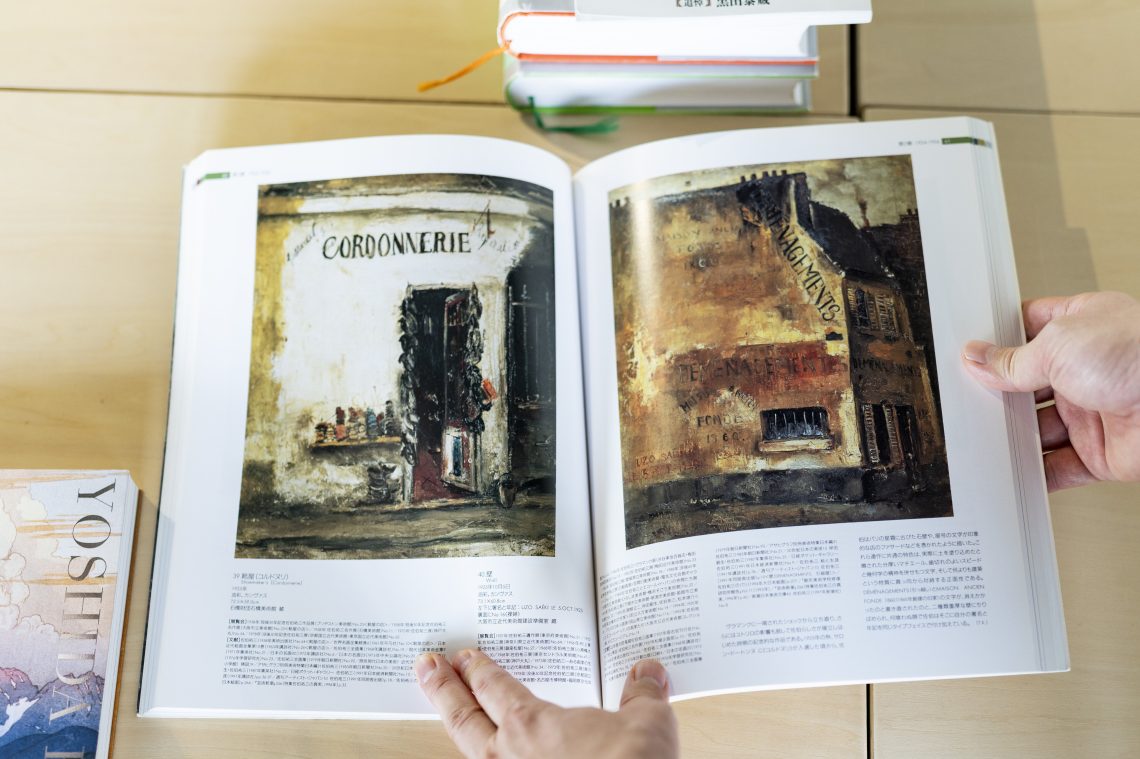

大学時代にのめり込んだアートから、自然科学と社会科学の関係を学んだ

私の大学時代は、様々なアートに触れ学んだ時期でした。前述の通り専攻は物理だったのですが、学業はほどほどに、料亭でのアルバイトをきっかけに料理や、食器・掛け軸・お花を始め、絵画・陶芸・刀剣などアート全般にのめり込みました。触れるものすべてが新鮮で、選り好みせずに触れたものすべてを理解しようと広く学びました。

本書『佐伯祐三展 図録 (生誕100年記念)』は、大学時代に開催された「佐伯祐三 生誕100年記念展覧会」で購入した図録です。アート分野からの一冊として、日本画家で特に好きな佐伯祐三さんを選択しました。

ジャンルを超えて横断的にアートを学ぶことで、いくつか見えてきた世界があります。それは、一見自由度の高い世界に見えるアートの領域にも、規則性が存在するということです。作家は過去の偉大な作家の影響を受け、それを遺伝子に組み込みつつ、自分のオリジナリティを追求します。その時代の価値観や社会課題に影響を受けつつ、足元では陶芸における土の特性や絵具技術といった制約の中で、作品が作られます。

つまり、アートとは「自然科学に対する人文・社会科学の挑戦」だと感じています。自然科学が人の手が入らない自然法則の世界なら、アートは少なからず社会や人の営み・時代背景・感情などが組み込まれたものです。その中で、自然の法則に逆らい、自分の感情・社会への思いを爆発させる作家もいれば、自分の個性を消し去ることに挑戦する作家もいる。アートを学ぶことで、自然科学と社会科学の関係性を理解することができました。

ちなみに、ファイナンスは自然科学だと話しましたが、アカウンティングは社会科学に所属しながら自然科学に歩み寄る挑戦をしているものです。原理原則を前提としながら、企業経営の真実を株主に伝えるため、会計制度は時代環境に合わせ改良が続けられています。一方で税務会計は、極めて社会科学の領域です。同じカネ系科目ですが、異なる3つがバランスをもって成り立っています。

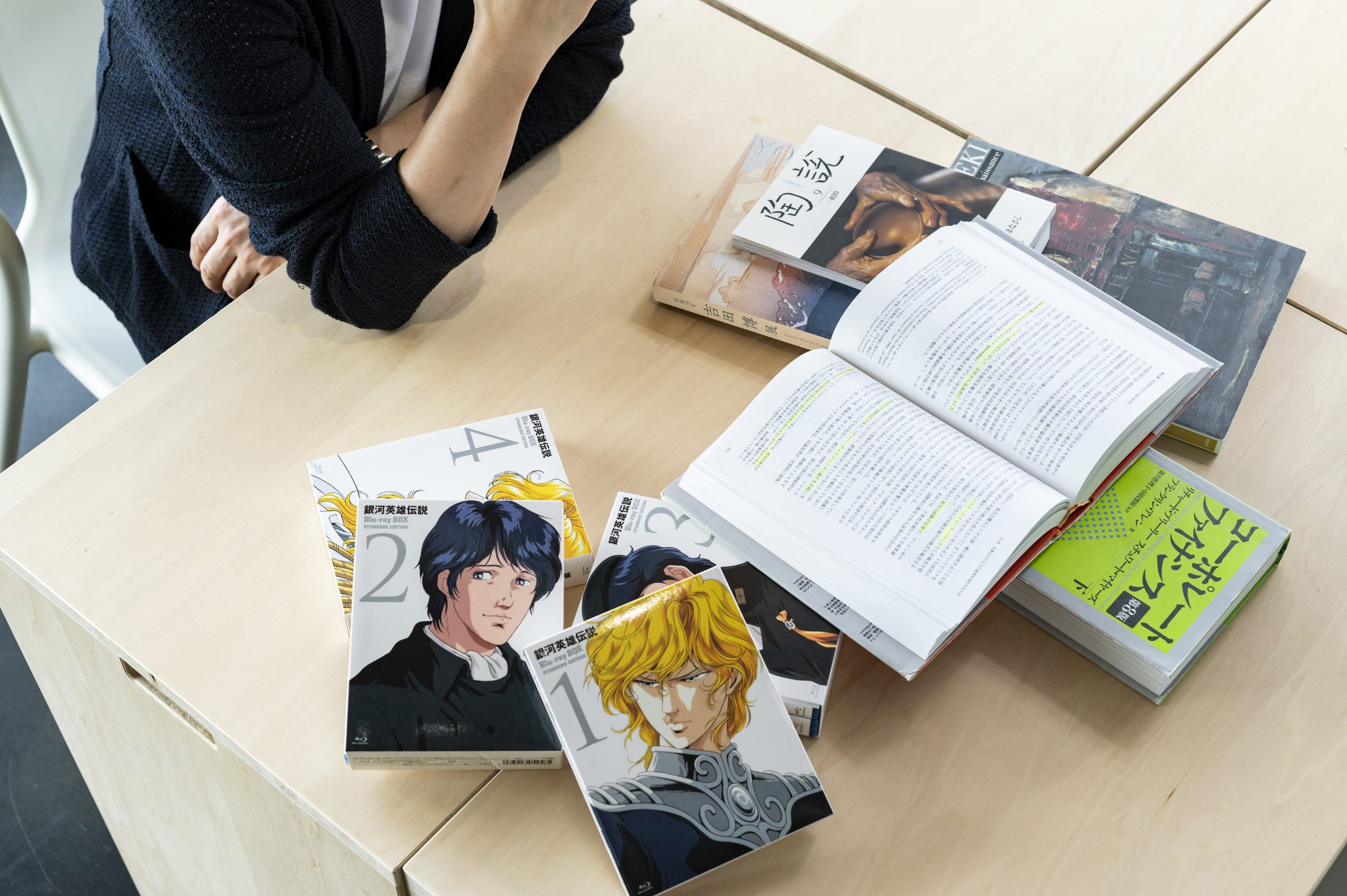

社会、ビジネスの在り方を教えてくれる不朽の名作

私は本作品で、「戦略とはなにか」を学んだと言っても過言ではありません。言わずと知れた名作で、小説や最近リリースされたリバイス版もありますが、私は1988年から制作された旧作のアニメ版を特におすすめします。リバイス版ではカットされたストーリーの奥深さ、名曲ぞろいのクラシック音楽、「銀河声優伝説」と称されるほどの豪華声優陣、そして名言集が出版されるほど全編に名台詞が登場します。

この作品には、国家とは、社会とは、文化とはなにか。歴史に対する造詣、理想と現実、人の喜び・悲しみ、信頼・裏切り、あこがれ・妬み、戦略と戦術、計画と実行など、実に様々な要素が描かれています。前述した2作品に象徴される、自然科学の原理原則における必然性と、社会科学での人の営みや感情の2つが、社会やビジネスにバランスをもって存在しているということを痛感させられます。

名言揃いの本作ですが、その中でも私は下記のセリフが好きです。私はクラスでも、「言葉の解像度を上げるように」と指導していますが、この言葉に影響を受けているからかもしれません。

❝言葉では伝わらないものが確かにある。だけど、それは言葉を使いつくした人だけが言えることだ。だから言葉というやつは、心という海に浮かんだ氷山みたいなものじゃないかな。海面から出ている部分はわずかだけど、それによって海面下に存在する大きなものを知覚したり感じとったりすることができる。言葉を大事に使いなさい、ユリアン。そうすれば、ただ沈黙しているより多くのことをより正確に伝えられるのだからね。❞

ヤン・ウェンリー

今回取り上げた3作は私にとって象徴的な作品です。1冊目のファイナンス領域では、左脳的なロジカルな原理原則を学び、2冊目のアート領域では、右脳的なひらめきや感度・表現力といったものに触れ、3冊目では社会におけるその2つのバランス感覚の重要性を理解しました。これら3つの要素を、TPOに合わせてバランス良く使いこなすこと、企画と実行力を効果的・効率的に高めることを追求しています。

DXを推進する上で、「迷ったらより美しい方を選ぶ」ことを意識しています。原理原則から導いたコンセプトと、一方で会社・社員への影響を鑑み、バランスを取りながらあるべき姿に導きたい。これからも、そのバランスの追求と、その価値観の拠り所になる原理原則とアートの双方の習得を続けていきたいと思っています。

井手さんは、Eight主催イベント「DX CAMP」のアドバイザリーコミッティ委員を務めています。DX CAMPは定期開催しているDXリーダーのためのイベントです。

詳細は下記イベントサイトからご確認ください。(次回開催は2022年11月を予定)

DX CAMP 2022

- TEXT・EDIT BY 小田川菜津子(Eight)

- PHOTOS BY 丹野雄二