連載「再読のすすめ」の第3回は、プロダクト開発やコンサルティングを通して人や組織を支援するAlmoha LLC Co-Founder COOの唐澤俊輔。日本マクドナルド、メルカリ、そして現在につながるまでの経験に大きく活きた3冊を紹介する。

Almoha LLC Co-Founder COO

日本マクドナルド株式会社に新卒で入社し、28歳で史上最年少の部長に抜擢。経営再建中には、社長室長やマーケティング部長として組織変革や売上獲得に貢献、全社のV字回復を果たす。株式会社メルカリに身を移し、執行役員VP of People & Culture 兼 社長室長を務め、組織の急成長やグローバル化を推進した。その後、SHOWROOM株式会社でCOOとして、既存・新規双方の事業成長を牽引。事業と組織の成長を推進した。現在は、共同創設したAlmoha LLCのCOOとして事業・サービスの開発を進めつつ、スタートアップ企業を中心に人・組織の開発やカルチャー醸成の支援に取り組む。

新しいチャレンジの前に、知見を広げるために本を読む

本を一番読むのは、新しいチャレンジをするとき。僕はこれまで、業界や職種、レイヤーも異なるところでさまざまな経験をしてきました。キャリアが変わる節目には、まずインプットしなければスタートできないので、その都度、次に挑戦する領域に関する本をたくさん読んでいます。マーケティングを勉強した時期もあれば、リーダーシップや人事を勉強した時期もあるので、そのときによって本棚が偏っていますね。

2020年にAlmoha LLC(以下、Almoha)を創業してからは、プロダクト開発に挑戦しているので、プロダクトマネジメントやデザインなど、また新たな領域を勉強しています。加えて、これまではずっとtoCビジネスに携わってきましたが、AlmohaではtoBビジネスに挑戦するので、営業プロセスの組み方やカスタマーサクセスに関連する本もよく読んでいます。

ビジネス書が教えてくれる内容にはいくつかの種類があると思うのですが、僕がビジネス書に期待することは3つ。1つ目は、会社や個人の成功事例を追体験し、その経験や学びを参考にすること。2つ目は、さまざまな事例から抽出されたフレームワークを学び、思考のバリエーションを増やすこと。3つ目は、いろいろな人が想像する未来を知ること。未来のことは分からないし、自分の想像力には限界があるので、資本主義やテクノロジーなど各領域に詳しい人の想像力を借りながら自分の視野を広げ、将来を予測する精度を上げたいと考えています。

上司から贈られた一冊がリーダーシップの指針に

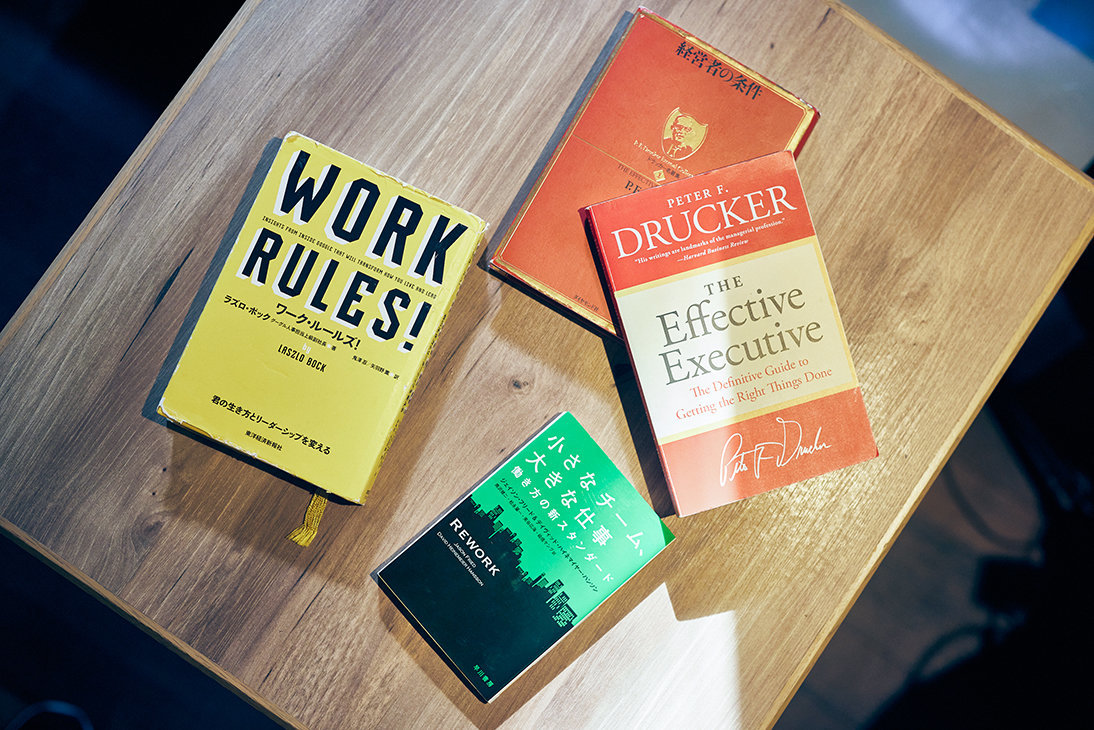

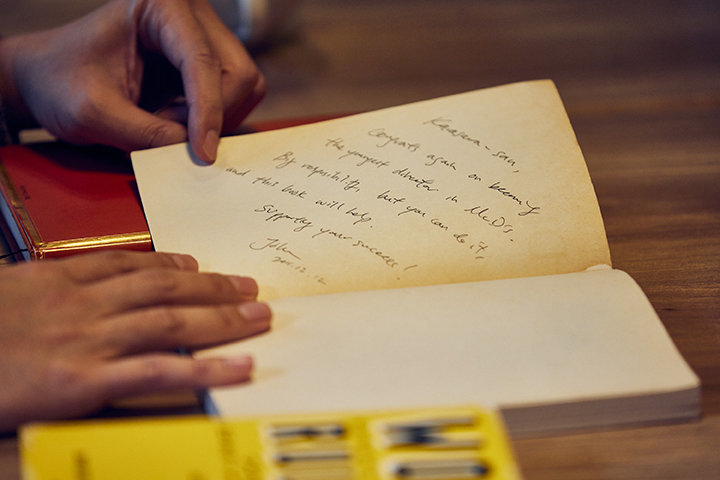

マクドナルド時代、史上最年少の28歳で部長に抜擢された際に、上司にあたるマーケティング本部長に薦められて、リーダーシップやマネジメントの勉強のために読みました。上司は外国人だったのですが、当時の僕は外国人の上司が初めてで、英語もあまり得意ではなかったため、あえて英語で仕事がしたいとお願いしました。そのときにこの原著を渡され、毎月その上司と同僚と僕の3人で本を読み進めながら、英語でディスカッションしたんです。原著だけでは不安なので、日本語版(『経営者の条件』)も買ってちらちら見ながら読んでいたという思い出がありますね。大変でしたが、この本からは何冊分もの濃密な学びを得ることができました。

表紙裏には、上司からのメッセージが英語で書かれています。「マクドナルドの最年少部長おめでとう。(中略)この本があなたの成功の助けになると思います」と。本当にその通りで、今改めて読み返すと、この本の通りにやっているなと思うことが多くあります。それほどにこの本の内容が自分の中に深く入り込んでいて、それを実行してきたのだなと思いますね。

全編を通して印象的なのは、成果を上げるのが、ゴールだということ。組織をマネジメントする立場になると、どうしてもメンバーのモチベーション管理やチームワークの醸成といったことばかりに気を取られがちです。当然それも大事ですが、ともすれば日々の中で成果を出すことを忘れてしまっていることがある、というメッセージがこの本には一貫して書かれています。

僕も、リーダーという立場になればなるほどメンバーを見ることに時間を使うのだろうと思っていましたが、ここには「組織の中に成果は存在しない、すべての成果は外にある」とある。リーダーはメンバーに仕事をどんどん任せながら、自分は会社の外に出ていくことで新たな影響力を出していくものだと書かれていて、目から鱗の思いでした。

Googleを参考に、メルカリのオープンなカルチャーを醸成

この本は、マクドナルドからメルカリに転職するタイミングで読みました。マクドナルドではマーケティングの仕事をしていましたが、メルカリでは当時社長だった小泉(文明・株式会社メルカリ取締役会長)さんに「メルカリに必要だと思うことを好きにやっていい」と言ってもらい、組織づくりをすることにしました。以前から成果が出る組織をつくることに興味があり、社内でも従業員数が増えて経営側と従業員との距離が遠くなっているという声が聞こえてきたタイミングだったので、組織の運営方針を制度として明文化することにしたんです。

しかしマクドナルドのカルチャーは、マニュアルをつくり込んで現場で徹底し、どの店舗でも同じ味を提供する一方で、メルカリは、自由に権限移譲して従業員の自発性に任せ、そこから起こるイノベーションやクリエイティビティを期待するというもの。とても対照的なカルチャーの会社だという認識があったので、まずはメルカリが目指す組織のロールモデルを一つ決めたいと考えました。そのときに小泉さんが挙げたのがGoogleで、Googleの人事トップが執筆したこの本を薦めてもらったんです。

ここには、いかに相手に任せるかということが書かれています。メルカリではこれを参考に、相手への信頼を前提にしたオープンなカルチャーを築いていきました。

次世代の組織のロールモデルをつくりたい

起業して新しい組織をつくっていくにあたり、目指したい組織像の一つとして、この本を読みました。勧めてくれたのは、メルカリ在職時にCTOであり同僚だった、Almoha共同創業者の柄沢聡太郎です。それまで僕が勤めてきた会社のように、組織をどんどんスケールさせて成果を上げていくというのではなく、この本のように小規模でも一人でたくさんの成果が出せる組織の在り方はあるだろうなと考えていて、その組織づくりの実験をAlmohaでやってみたいと思っています。

就活をしていたころの話ですが、マクドナルド以外に大手の金融機関からも内定をもらっていて。金融機関の社員の方と話をしている中で、出てくるのは、「うちの会社すごいんだぜ!」という会社の話ばかり。そのときふと、「自分の人生を生きているのかな、幸せなのかな」と疑問を抱いてしまったんです。そこで「君たちの力に期待している」と言ってくれたマクドナルドに入社したのですが、周囲の友人からは、「なぜマクドナルドなんかに行くのか」と散々言われました。だから、僕自身がマクドナルドを選んで良かったと思える会社にしなければならないと思ったんです。

努力の甲斐あって、5年後には、かつて「マックなんか」と言っていた友人たちからマクドナルドに勤めていることを羨ましがられるようになりました。一方で、大企業に入った彼らは金太郎飴のように先輩と同じことをやって、決められた人生を生きていく。僕はそんな彼らを見ていて、誰がやっても同じ成果が出るというスキームは素晴らしいけれど、それが本当に人を幸せにしているのかという疑問を持ち続けてきました。

そうして出た答えは、人はやりたいことをやれる状態が一番幸せなのではないかということ。そこでAlmohaは、身近な人を少しでも幸せにできる仕事で、やりたいことをやりながら楽しく生きていくというポリシーの会社として、“A little more happy”をミッションに掲げ、その頭文字を取って社名としました。「本当に幸せなのか」という視点でこの先の未来を考えると、資本主義や400年続いた株式会社の形式もそろそろ限界に感じます。上場し株式報酬で何億円というリターンを与える組織を目指すのではなく、社員たちがやりたいことを小さなチームでどんどん叶えていく。全員でがんばって稼いだお金は、山分けすればいい。この本を読んでそれが実現可能だという確信が持てたので、Almohaではその理想を実現し、次世代のロールモデルをつくっていきたいと考えています。

- TEXT BY 三ツ井香菜

- PHOTOS BY 木村文平

- EDIT BY 山本莉会(プレスラボ)